来自政治家族的女政客——他们的性别是“压迫者”

菲律宾的政治家族不仅是资产阶级的化身,更是帝国主义新殖民主义的买办阶级,与国内保守势力勾结,共同维系资本主义剥削体系。这些家族通过垄断政治与经济资源,形成与无产阶级对立的统治集团。数据揭示,1987年至2023年,41%的菲律宾参议员来自政治家族,其中女性参议员64.7%有家族背景,远高于男性的36.2%。女性议员的增加往往是家族权力继承的产物,而非性别平等的胜利。表面上的“进步”叙事,如高女性代表率或首位变性议员的当选,掩盖了阶级矛盾与父权制本质。无产阶级女性面临的低工资、恶劣劳动条件与性别暴力,根源于资本主义与帝国主义的双重压迫。真正的解放需通过无产阶级的集体斗争,推翻资本主义体系,建立社会主义社会。

PHILIPPINEDISPATCH

Z

6/22/20251 分钟阅读

政治家族的阶级本质

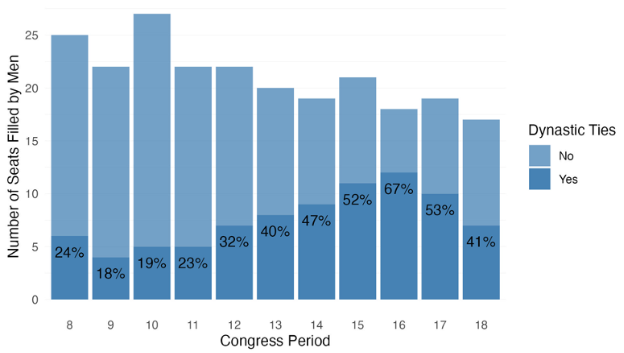

菲律宾的政治家族不仅是资产阶级的代表,也是帝国主义新殖民主义的买办阶级,与国内保守落后力量结合,共同维护资本主义剥削体系。这些家族通过控制地方与国家权力,垄断经济资源,形成了一个与广大无产阶级对立的统治集团。根据研究数据,1987年至2023年间,菲律宾参议院41%的议员具有明确的家族联系,其中女性参议员中64.7%来自政治家族,而男性为36.2%。这一现象揭示了家族政治的核心:维护阶级利益,而非代表人民。

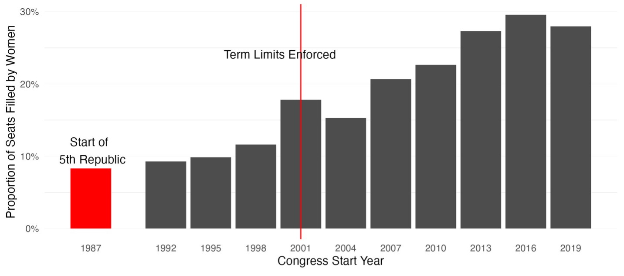

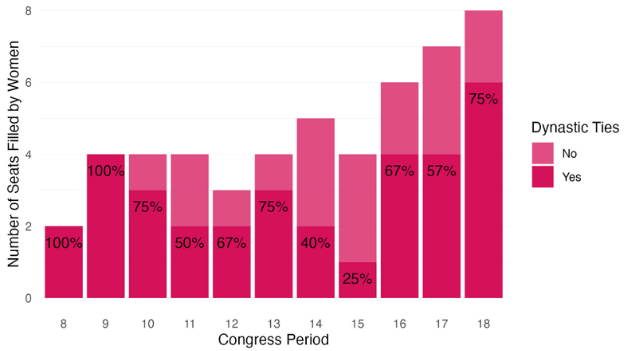

1987年宪法实施的任期限制并未打破家族统治,反而为家族继承提供了制度漏洞。从2001年起,男性议员因任期限制无法连任时,其妻子、女儿或姐妹作为“替补”参选,导致下议院女性比例在一次选举周期内翻倍。然而,这些女性议员并非因其政治能力或对无产阶级的承诺当选,而是作为家族权力的延续者。她们的当选巩固了家族对政治与经济资源的控制,而非推动社会平等。

图1:1987-2021年众议院女性平均百分比(来源:作者根据菲律宾众议院档案,2022年编制的数据)

图2:1987-2023年参议院男性具有家族联系的比例(来源:作者根据菲律宾众议院档案,2022年编制的数据)

图3:1987-2023年参议院女性具有家族联系的比例(来源:作者根据菲律宾众议院档案,2022年编制的数据)

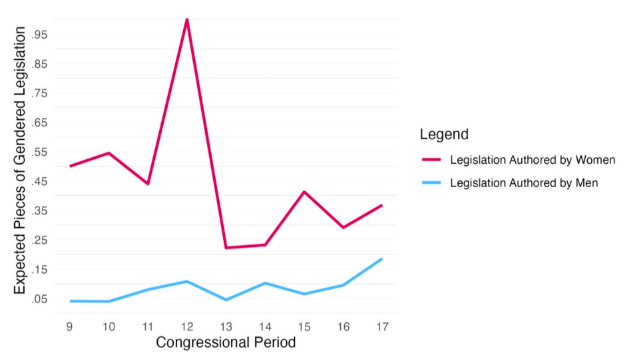

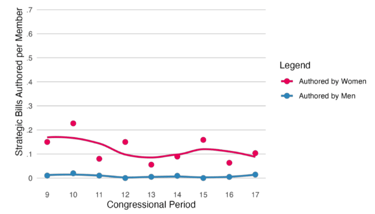

图4:按作者性别预期的性别立法比例(1992-2019)(来源:作者根据菲律宾众议院档案,2022年编制的数据)

图5:按性别划分的战略性别立法作者比例(1992-2019)(来源:作者根据菲律宾众议院档案,2022年编制的数据)

性别平等的虚假叙事

菲律宾常被标榜为“性别平等”典范,因其下议院女性代表率接近30%,曾有两位女总统,并在女性政治领导力指数中位居亚洲前列。2016年,Geraldine Roman成为亚洲首位公开变性女性国会议员,被西方媒体渲染为菲律宾在性别与LGBTQ+问题上的“进步”。然而,这种“进步”叙事掩盖了菲律宾社会的阶级矛盾。

Roman的当选离不开其家族背景。她代表巴丹省第一选区,该选区此前由其父亲(1988-2007年)和母亲(2007-2016年)长期把持,其叔叔也曾担任17年省长。她的胜利与其说是性别平等的突破,不如说是家族政治的延续。同样,女性议员的增加很大程度上依赖家族继承,而非基层女性的政治赋权。

与此同时,菲律宾的性别政策充满矛盾。离婚在菲律宾是非法的(仅次于梵蒂冈),同性婚姻未获承认,性教育直到2014年才进入公立学校。2012年通过的《生殖健康法案》在天主教会和保守势力的阻挠下,实施被推迟两年,关键条款被最高法院否决。堕胎和避孕药物仍被禁止。这些政策反映了统治阶级对父权制和宗教保守主义的维护,而非对女性权益的真正关怀。

2016年,罗德里戈·杜特尔特当选总统,其竞选期间的厌女言论(如公开“开玩笑”强奸女性)并未阻碍其胜利。这与Roman的当选形成鲜明对比,揭示了菲律宾政治的性别表象与父权制本质并存的现实。女性议员的高比例并未改变无产阶级女性在经济与社会中的边缘化地位。

无产阶级女性的真正问题

马克思主义政治经济学揭示,性别问题并非独立于阶级问题,而是资本主义剥削体系的产物。在菲律宾,广大无产阶级女性面临低工资、恶劣劳动条件、性别暴力以及医疗与教育资源的匮乏。这些问题根源于帝国主义对菲律宾经济的掠夺和国内资产阶级的剥削,而非单纯的“性别不平等”。

研究显示,女性议员比男性更倾向于提出与性别相关的立法,如生殖健康、同工同酬等。然而,这些立法往往停留在改良主义层面,未能触及资本主义体系的根源。例如,《生殖健康法案》的通过耗时14年,且最终被削弱,未能有效改善无产阶级女性的生殖健康状况。此外,女性议员中仅18%的性别立法被认为是“战略性”的,即挑战主导性别规范,而这些立法多由少数精英女性推动,与广大无产阶级女性的需求脱节。

更重要的是,女性议员中的家族成员往往优先维护家族和阶级利益,而非代表无产阶级女性。例如,在关于婚内强奸法的立法辩论中,女性议员通过调整论点迎合男性议员的担忧,最终通过的法律虽有进步,但未能彻底挑战父权制结构。这种妥协反映了统治阶级女性的局限性:她们的性别身份无法超越其阶级立场。

统治阶级女性的局限性

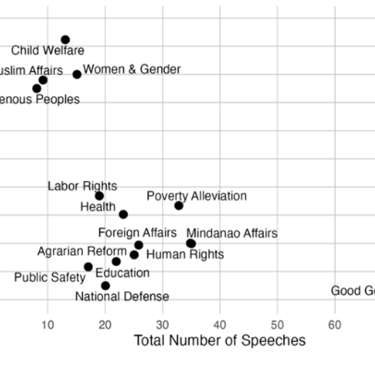

将更多统治阶级女性纳入立法系统,无论是通过家族继承还是性别配额,都无法解决无产阶级女性的问题。研究表明,即使家族背景的女性议员在性别立法上比男性更积极,她们仍倾向于维护现存社会秩序,而非推动革命性变革。女性议员在特权演讲中更多关注女性和边缘群体议题,但这些议题往往被框定为改良主义诉求,忽视了资本主义体系对无产阶级女性的结构性压迫。

此外,女性议员在立法机构中面临结构性劣势,如被排除在委员会主席职位之外。这种劣势并非性别歧视的孤立现象,而是资本主义权力结构中资历与影响力的体现。由于女性历史性地被排除在政治之外,她们更可能是初级议员,难以在多数规则的立法机构中推动实质性变革。

因此,强调“女性代表性”而忽视阶级斗争的视角,是一种资产阶级意识形态的陷阱。它将性别问题孤立于阶级问题,掩盖了无产阶级女性的真正需求。真正的解放不可能通过增加统治阶级女性的席位实现,而必须通过无产阶级的集体斗争。

无产阶级自我解放的道路

菲律宾无产阶级女性的解放,离不开对帝国主义、资本主义和父权制的全面斗争。帝国主义通过跨国资本和国际金融机构(如IMF和世界银行)掠夺菲律宾资源,加剧了无产阶级女性的贫困与剥削。国内资产阶级和买办阶级通过政治家族维持对权力的垄断,阻挠社会变革。宗教保守势力则强化父权制意识形态,限制女性的自主权。

无产阶级女性的问题不是一个独立的“女性问题”,而是阶级压迫的组成部分。解决这一问题需要无产阶级的自我解放,通过组织工会、基层运动和革命力量,推翻资本主义体系,建立以劳动人民为主体的社会主义社会。只有在这样的社会中,女性才能摆脱经济剥削和性别压迫,实现真正的平等。

历史表明,真正的解放来自于被压迫者的斗争,而非统治阶级的恩赐。在菲律宾,工人阶级和农民阶级的女性已在基层运动中展现了斗争的潜力。例如,女性劳工在纺织、电子等行业的罢工中发挥了关键作用,农民女性也在反地主斗争中争取土地权利。这些运动虽未完全推翻资本主义体系,但为未来的革命斗争积累了经验。

图6:最常见特权演讲主题的性别模式(2004-2016)(来源:作者根据菲律宾众议院档案,2022年编制的数据)

结论

菲律宾政治家族的女性代表性是资产阶级和买办阶级权力再生产的工具,而非性别平等的象征。统治阶级女性议员的加入无法解决无产阶级女性的剥削与压迫问题,因为她们的阶级立场决定了其局限性。无产阶级女性的解放必须通过推翻资本主义体系、实现社会主义革命来完成。反帝反殖的斗争不仅是菲律宾无产阶级的使命,也是全球被压迫人民共同的道路。

联络及合作申请